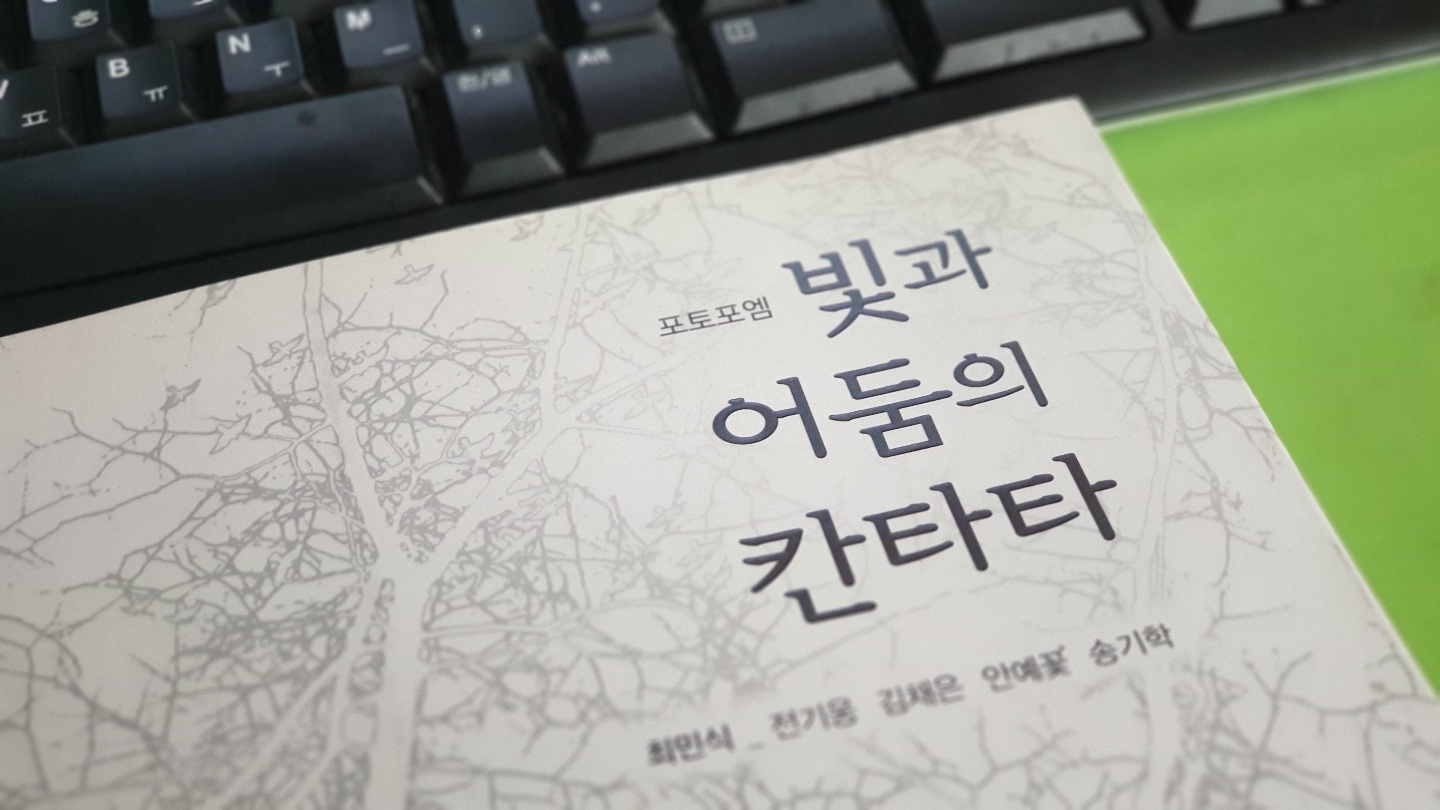

2012년 헥사곤에서 초판 발행된 사진시집이다.

사진과 시를 결합한 형식 자체가 아직 흔치 않은 시간에 발행된 몇 안 되는 시집이라 할 수 있다.

최민식 작가는 사진 좀 한다하는 사람 치고 모르는 이가 없을 테지만, 그렇다고 그를 빼고 글을 쓰기도 어려워 보인다.

그는 물론 사진가로 명성이 높기도 하지만 한국문인협회 회원이기도 한 그에게는 꽤 많은 저서가 있다.

그의 다큐멘터리 사진이 특별한 문법을 가졌다면, 아마도 인간에 대한 탐구와 사랑 때문이라 할 수 있을 것이다.

그의 저서로는 사진집을 비롯하여 수필, 이론, 기법 등 여러 분야의 글을 써 왔다.

그 중에 빛과 어둠의 칸타타는 최민식 작가와 더불어 전기웅, 김채은, 안예꽃, 송기학 사진작가와 공동 저작의 책이다.

최민식 작가의 사람에 대한 깊은 성찰은 비단 사진으로만 표현된 건 아니다.

그는 삶과 사람과 사진에 대한 깊고 따뜻한 성찰을 글로서도 논하고 있다.

끈질긴 생명력의 진실의 위대함과 영혼을 살찌우는 예술의 영원한 감동과 신념, 브레송의 '결정적 순간'에 대한 미학,

우리의 삶과 사물의 본질을 꿰뚫어 보고 이해하는 리얼리즘 사진학, 쓰라린 경험이 채우는 사진의 깊은 체험과

그리 새롭지 않으나 거의 매일 새롭게 뉘우치며 나와의 싸움과 자신을 둘러싼 세계를 이해하며 고민해야만 하는

예술의 길에 대해 순교와 같은 사명감을 제시한다.

그의 사진은 미학을 논할 때 이미 시학을 더듬어야 할 노릇이다.

내가 그의 사진을 더듬거리는 이유는 늙은 노인의 손끝에서 아이의 눈망울에 이르기까지 사회와 인간과 삶이 분주히 입혀진 빛의 색 때문이다.

그 단조롭고 현란한 흑백의 빛으로 인해 스토리 같은 언어 조각이 조심스레 가슴에 맺히기에 한 조각 파편처럼 남겨지는 시어가 된 것이리라.

노출 대비는 눈으로만 만져지는 것이 아니기에 작가는 그 대비의 순간을 간결하게 그리고 날카롭게 새기는 긴 여운의 짧은 탄성을 가진 시 한 편을 찍었노라 믿는다.

파도에 몸이 묶인 채로 나는

노을처럼 큰 어깨를 가진 아버지

사랑조차 허망하다고 투정하면서

돌고래의 유령들은 붉은 채색으로

복사기를 찰칵찰칵 돌려대고 있었지만

바다가 섬이 되고

섬은 산맥이 되어

암벽에 얼굴을 대고 바다의 흔적을 찾으며 나는

전기웅. 오벨리스크 中

빈집 1

빈 동네

빈집

빈방

누가 살았을까

누구의 방일까

어떤 꿈을 꾸었을까

벽에 걸린 신랑 각시 그림에는

아이의 색동 꿈이 들어 있다

김채은. 자인의 단상 中

그때 나는 바다에 있었습니다. - 안예꽃

그녀의 바다에 함께 떠 내려가는 노스탤지어

바다를 바라보는 이 사진은 언젠가 그 녀의 전시 작품에서 만난 적이 있다.

이 사진을 보며 7살 아들이 떠 올랐다.

아들은 만리포 해변에서 뛰어다니는 다른 형들과는 달리 저렇게 바다를 바라보고 서 있었다.

7살짜리는 그 넓은 해변이 얼마나 큰 세계였을까.

그 아이의 세상이 조금씩 좁아질 때쯤 아이는 삶 속에서 간혹 엄마가 그리워질 때도 있을 테지.

나는 이 책에서 안예꽃의 시와 사진이 유달리 마음으로 들어와서 포개지는 기분을 느낀다.

언젠가 그녀와 마주했을 때 초면의 눈짓들이 오고 갔을 때만 해도

그녀의 시를 알지는 못했다.

후에 그녀의 전시된 사진을 마주했을 때 비로소 사진 속에 박재된 언어들의 유희가 바람처럼 흔들림을 눈치챘다.

이 책은 사실 졸업논문을 쓰기 위해 참고한 여러 책들 중 하나였음을 고백한다.

그리고, 나는 이 책을 알게 되어 고맙게 생각한다.

*사진은 삼성 갤럭시 노트 9로 촬영되었습니다

'사진으로부터 > 이런 책' 카테고리의 다른 글

| [이런 책]나의 다큐사진 분투기 (0) | 2020.10.11 |

|---|---|

| [이런 책]우아한 반칙, 사진가 유병용/시인 김삼환 (0) | 2020.10.06 |

댓글